古民家

古民家

当博物館の東側には趣のあるかやぶき屋根の古民家が立ち並んでいます。

馬宿・染屋・旧猪股家住宅・旧山王茶屋の4軒は移築したもので、一番奥には当時の木地師たちの小屋を再現しました。

悠久の時間をこの空間で体感できます。

馬宿(旧大竹家住宅)

国指定重要有形民俗文化財

この民家は近世から明治初期にかけて、下野街道(会津西街道)を自分の所有する馬(1 人 6 頭まで)で、自分の商いの荷など仕入地から目的地まで、駅継ぎせずに行き来した仲付駑者専用の宿です。

民家内に入ると囲炉裏があり、現代とは違う家のぬくもりを感じていただけると思います。

- 名称 旧大竹家住宅

- 旧所在地 南会津町糸沢字今泉平

- 建築年 1801 年(享和元年)

- 復元年 1988 年(昭和 63 年)

- 構造 寄棟造・茅葺曲家

- 規模 162 平方メートル

染屋(旧杉原家住宅)

町指定重要有形民俗文化財

江戸時代中期頃より昭和 40 年代まで続いてきた染屋。

藍染は、主として農家の作業衣に仕立てられる木綿や麻布が多く、五月節句や神社祭礼の幟織なども染めました。

特に当地域には祇園祭に着る麻布の裃地を染めるという特色ある仕事がありました。

中には12個もの石造製の藍甕(あいがめ:染料の藍汁を溜めておく甕) があり、石英安山岩をくり抜いた貴重なものです。

- 名称 旧杉原家住宅

- 旧所在地 南会津町塩江字上坪

- 建築年 18 世紀後半(推定)

- 復元年 1988 年(昭和 63 年)

- 構造 寄棟造・茅葺直家

- 規模 171 平方メートル

旧猪股家住宅

県指定重要有形民俗文化財

当町に現存する最も古い民家です。

内部は畳を敷ける板敷の部分が二間だけで、残りは全て土座であることから、当時の農家は住居兼農作業の場として比重が大きかったと言えます。当時の農家の住宅がむしろ作業場としての比重が大きかったことを物語っています。

- 名称 旧猪股家住宅

- 旧所在地 南会津町塩江字根岸

- 建築年 18 世紀前半(推定)

- 復元年 1999 年(平成 11 年)

- 構造 寄棟造・茅葺直家

- 規模 99 平方メートル

旧山王茶屋

町指定重要有形民俗文化財

山王茶屋は山王峠を越えて旅をする人々や物資を運搬する人々が休んだり、宿泊の便を図る目的で建築された茶屋本陣です。正面にある入り口は「乗っ込み」と呼ばれ、上客だけが出入りしたと言われています。

- 木造 2 階建・茅葺

- 規模 335.17 平方メートル

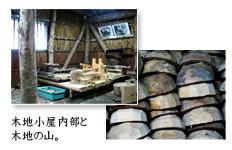

木地小屋

近世初期(17 世紀後半頃)以来、木地師は繰り返し山々に入り、ブナ林の中に小屋を構えて木地を挽きました。木地小屋は屋根や周囲の笹の葉で葺く程度のもので住居と仕事場を兼ねていました。

館の木地小屋は再現したものですが、内部も当時の木地師同様に木地道具などを展示しています。

- 構造 切妻造・茅葺

- 規模 47 平方メートル

この記事に関するお問い合わせ先

奥会津博物館

〒967-0014

福島県南会津郡南会津町糸沢字西沢山3692-20

電話番号:0241-66-3077

ファックス:0241-66-3088

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月03日